(1) 天から靴やポマードが降った話

|

| 「ほれ見い、あの飛行機、何か……」 |

天からクツが降る話などと言えば、童話の世界のことかと思われるかも知れない。ところが本当に降ったのである。しかもクツだけではない。ポマードもくしも、服も、髭剃りも。食料品も、みんな天から降ったのである。

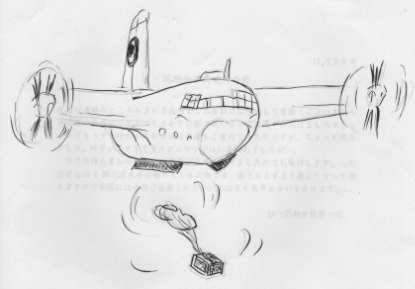

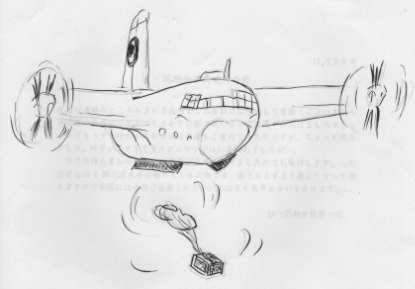

我々中学生は、ちょうど低い山の上で草刈りをしている所だった。突如として銀翼を輝かせながら、敵の飛行機が現われ、低空へ舞い下りて来た。「ほれ見い、あの飛行機、何か落しよるで」竹村健一が例のムスッとした表情でつぶやく。つられて我々はいっせいに空をふり仰ぐ。

一つ、二つ、三つ。先に大きな荷物をくくりつけたパラシュートが、いくつも青い空に浮かんだ。先生が躍起になって怒鳴る。「拾うたらアカン。拾うたらアカンがな」しかしパラシュートの落下地点は、とても手の届かぬ、はるか彼方であった。

その翌日には、早くもイギリス兵の捕虜たちが、パリッとした服装で町を闊歩していた。その姿に我々は目をみはった。きのうまで鉱山の構内の片隅で、さえない服装をして、暗い目つきで力仕事をしていた、乱れた髪の捕虜たち

は一体どこへ行ってしまったのだろう。頭の先から足の爪先まで、一分の隙もなく手入れをし、口元に落ち着いた微笑さえ浮かべた彼らは、まるで二枚目の映画俳優を見るようであった。

私にとっての敗戦は、この捕虜たちの明るい表情と、切っても切れない関係にある。あの時。私の心の中で、戦争は終わった。日本は敗れた、と言う言葉が大きな音をたてて鳴り響いていた。わが神州日本に奴等のクツをゆるし、この清らかな祖国を土足で踏みにじらせて溜まるものか!とは思ったが、太平洋戦争での敗北は誰の目にも明らかであり、クツの降ったのもまた、紛れもない事実であった。

こんなことを書き出したのも、元はといえば、縄のれんでの会話からであった。その時たしか

F

君は、私の青春を話題にしたと思う。私はそれに対して、私には青春はなかった。あるとすれば、これは凄春だと答えたような気がする。

角川書店の宣伝文で「絵にもかけない面白さ」というのがあるそうだが、私のは「絵にもかけない物凄さ」である。大袈裟と言われても、私にはほかに言葉が思い浮かばない。「絵にもかけない物凄さ」を、どうしても書けと言われれば、私の指は迷うことなく『餓鬼草紙』を指すであろう。

城を包囲されたうえ、兵糧攻めに遭った。食い盛りの中学生に、これほど過酷な試練はなかったのではないかと思う。

(終わり)

|